本帖最后由 北极熊的太阳 于 2025-4-20 05:24 编辑

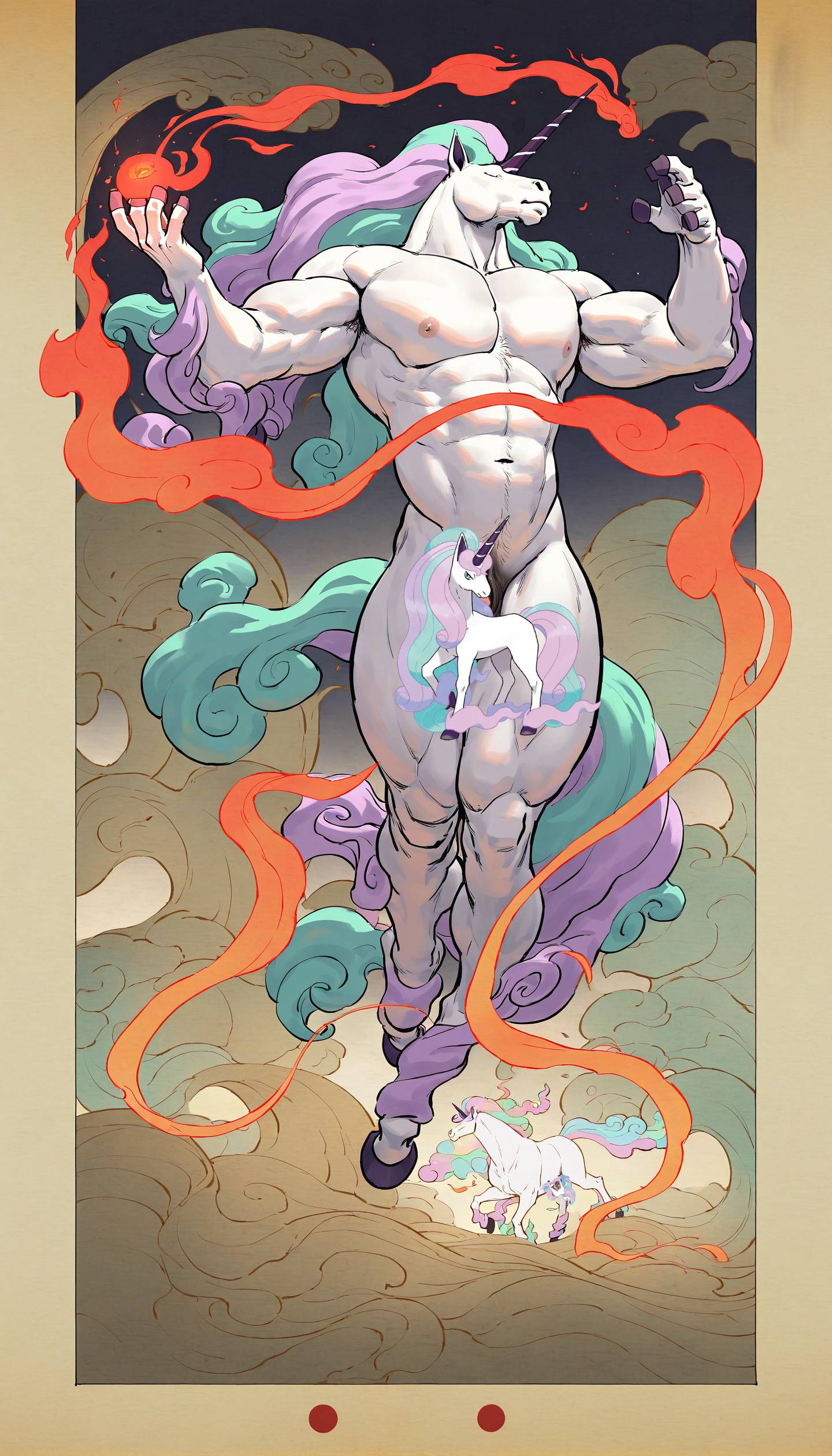

最近冒出些新点子,大伙看看怎么样~

然后继续乞讨

继续求求各位要是有云端跑图的需要可以使用我的端脑云邀请码,这对我真的很重要!!! 可以助力我产出更多!!! 可以助力我产出更多!!!

点这里注册

正文:

在信浓国群山深处,靠近鸟居峠的险峻之地,流传着一个关于“山之主”的怪谈。当地人敬畏地称其为“荒牛鬼”,因其如野牛般蛮横的冲撞和壮硕身形而得名。传说那并非凡间的生物,而是一种力大无穷、性情暴烈的妖怪,盘踞在最险峻的山崖之间。它有着公牛般覆盖着粗硬黑毛的下身,筋肉虬结,充满爆发力,而最让山民们讳莫如深的是它那骇人的雄风和似乎永不枯竭的精力。传闻它尤其喜欢在月圆之夜,将迷途的旅人,不论男女,拖入其深山的巢穴,肆意蹂躏。

那年,一个出身贫寒的年轻书生,一心向往功名,欲往京城赶考。听闻山中有一座废弃古寺适合静心苦读,便不顾村人劝阻,独自背着简陋书箧,走入了危机四伏的深山。

他沉浸于圣贤书,未曾留意天色渐暗,山路弥漫起浓雾。当他惊觉迷路时,四周寂静无声,唯有远处隐约传来低沉的、仿佛大地脉搏般的异响。正当惊慌失措之际,一个看似山中樵夫的壮硕男子在雾中现身,皮肤黝黑,眼神异常明亮,声称可以带他前往古寺。书生感激涕零,毫无防备地跟了上去。

然而,那男子将他引入的并非古寺,而是一个散发着浓烈野兽腥臊气息的巨大洞穴。甫一踏入,洞口便被无形的力量封锁,那“樵夫”也瞬间显露原形——正是传说中的荒牛鬼!它下身粗壮如牛,黑毛硬挺,两腿间的物事更是狰狞得超乎想象,硕大无比,青筋盘虬,散发着原始的、令人窒息的雄性气息。

书生吓得魂飞魄散,转身欲逃,却被那妖怪轻易擒住。他那点微末力气,在对方山崩地裂般的力量面前,如同蝼蚁。接下来发生的事情,成了书生一生无法磨灭的噩梦。在那充斥着蛮荒气息的巢穴里,他被彻底剥夺了尊严,被那非人的巨物一次又一次地侵占、蹂躏。荒牛鬼似乎对这从未有过的新奇“玩物”充满了兴趣,它精力无穷,动作粗暴,每一次撞击都仿佛要将书生的身体撕裂。书生的哭喊与求饶,只换来更猛烈的侵犯。洞穴里回荡着妖怪满足的低吼和书生破碎的呜咽,以及那令人心悸、充满原始交合意味的撞击声。他感觉自己就像风中残烛,随时可能被这狂暴的欲望彻底摧毁。

不知过了多久,当书生几乎失去意识,浑身酸痛如同散架,身后更是惨不忍睹之时,那荒牛鬼似乎终于餍足,发出一声悠长的咆哮,便沉沉睡去。书生拼尽最后一丝力气,拖着残破的身躯,连滚带爬地逃离了那恐怖的洞穴。

他跌跌撞撞地下了山,身心俱疲,屈辱与痛苦几乎将他吞噬。然而,奇怪的是,自那以后,书生仿佛变了一个人。他眼中少了几分文弱,多了几分狠厉与决绝。他将所有的精力都投入到学问之中,日夜不休,仿佛要将那山中的屈辱经历,连同自己的过去,一同埋葬在书卷里。

次年,京城大考放榜。消息传回偏僻的山村,所有人都惊呆了——那个曾失踪于妖怪之山的落魄书生,竟然高中榜首,一举夺魁,成为了天下闻名的状元郎!

村民们私下里议论纷纷。有人说,书生定是走了大运,侥幸逃脱;也有人窃窃私语,说那荒牛鬼虽暴戾,却也可能身负某种山川精气,书生被它那般“折腾”,或许是阴差阳错地沾染了灵气,或是被注入了某种非人的精力与智慧,才得以脱胎换骨,一飞冲天。更有人低俗地猜测,是不是被那“大家伙”开了窍,从此文思泉涌,势不可挡?

真相究竟如何,无人知晓。只知道自那以后,新科状元平步青云,但他再也没有回过家乡,也从未提及那次在山中的遭遇。而关于荒牛鬼与穷书生的传说,则在信浓的山间,伴随着呼啸的山风,流传了一代又一代。

村头的“醉倒翁”酒馆,名字起得实在,因为这里的劣质麦酒总能让最清醒的农夫也变得晕乎乎。今天尤其如此,连日阴雨刚停,空气里还弥漫着潮湿的土腥气,几个平日里在地里打滚的闲汉,此刻正围着噼啪作响的壁炉,就着几碟咸花生和浑浊的麦酒,唾沫横飞地闲扯。窗户玻璃蒙着一层水汽,模糊了外面的景象,但隐约能看到村口泥泞不堪的土路上,一个庞大而健硕的身影正在与大地角力。

那是老农巴特的重泥挽马,这片土地上最强壮的役畜,没有之一。它那身栗色的皮毛此刻沾满了深色的泥浆,虬结的肌肉在每一次发力时都绷得如同岩石。它拉着一辆几乎没到轮轴的货车,车上堆满了刚从镇上运回来的过冬物资。车轮在烂泥里发出令人牙酸的吱嘎声,每一次前进都异常艰难,但重泥挽马只是低吼着,粗壮的四蹄深深踏入泥泞,留下一个个清晰的蹄印,硬是将那几乎不可能移动的重物一步步往前拖。

“妈的,快看呐!” 酒馆里,一个颧骨高耸、脸上布满雀斑的汉子,手里捏着酒杯,指着窗外,舌头有些打结,“看看巴特家那头牲口…我的老天,这力气…简直不是娘生的!”

坐在他对面,一个体格壮硕、络腮胡子几乎遮住半张脸的男人,灌了一大口酒,打了个响亮的嗝,粗声粗气地接话:“何止力气大?那家伙简直就是一台活的打桩机!上次我家那块最硬的旱地,请了三个壮劳力翻了两天都没弄利索,巴特牵着它过去,套上犁,半天功夫,那地就像被梳子梳过一样平整!”

“犁地算什么!” 一个声音尖细,留着两撇小胡子的男人凑了过来,脸上带着不怀好意的笑容,“你们是没见过它配种的时候!啧啧啧…那场面,简直惊天动地!”

这话头立刻引起了所有人的兴趣,连昏昏欲睡的酒保都支起了耳朵。

小胡子男人压低了声音,仿佛在分享什么惊天秘密:“上个月,镇上的马场老板牵了三匹最好的母驹来找巴特,想借他的‘宝贝疙瘩’配种。你们猜怎么着?嘿!那三匹平时眼高于顶的小母马,在这大家伙面前,乖得跟兔子似的。兽医就在旁边看着,说它那玩意儿…啧啧…又粗又长,简直吓人!折腾起来,那叫一个猛!听马场的人说,那几匹母马回去后,个个腿软得站不直,有两匹差点没被它那蛮力给弄‘散架’了!地都在抖啊!”

他绘声绘色地描述着,还不时做出夸张的动作,引得众人一阵哄笑,夹杂着几声羡慕的咂嘴声。

“日哦…” 络腮胡大汉感慨道,眼神迷离地望着窗外那依旧在奋力拉车的重泥挽马,仿佛在看什么稀世珍宝,“这畜生…不光是干活的力气,那方面的‘力气’…怕是十个壮汉也比不上吧?怪不得老巴特婆娘上次跟我家婆娘抱怨,说自从养了这马,晚上睡觉都不踏实,总觉得自家男人那点‘能耐’不够看,还偷偷问哪有药能让男人也变得像这马一样‘耐用’……”

“哈哈哈!” 酒馆里再次爆发出粗俗而响亮的笑声。男人们的目光都聚焦在那匹覆盖着泥浆,喘着粗气,却依旧散发着无可匹敌的雄性力量的重泥挽马身上。它的存在,仿佛是对他们这些凡俗男子的一种无声的嘲讽和对比。一个年轻些的农夫甚至红着脸,小声嘀咕:“要是我有它一半的…咳咳…‘持久力’,村东头的寡妇早就跟我跑了…”

大家心照不宣地坏笑着,又灌了一口酒,话题渐渐转向了村里的其他八卦,但那匹重泥挽马雄壮的身影,以及关于它那恐怖“能力”的传说,却深深烙印在了每个人的心里。

夜深了,窗外的风带着凉意,但卧房里却异常温暖。我蜷缩在被子里,意识在清醒与沉睡的边缘徘徊。身边,是我的风速狗,它庞大的身躯像一堵毛茸茸的暖墙,忠诚地守护在床边,均匀的呼吸声如同平稳的潮汐。

不知何时,我彻底坠入了梦境,一个真实得可怕的梦境。

周围的光线变得昏暗而暧昧,空气中弥漫着一种…更加浓郁的气息,混合着它熟悉的、如同阳光晒过皮毛的味道,还有一种陌生的、原始的、带着侵略性的雄性气味。我感觉身边的热源更加迫近,那不仅仅是皮毛的温度,更像是…某种活火山即将喷发前的炽热。

我动弹不得,仿佛被无形的重量牢牢压住。黑暗中,我感觉到那庞大的身躯覆盖上来,不再是平日里依偎的姿态。它的轮廓在模糊的视野里似乎发生了奇异的变化,仿佛…撑起了身体,变得更高大,更具压迫感。温热的鼻息喷在我的颈侧,带着低沉的、不同于往常撒娇的震动。

那不是属于宠物寻求安抚的低鸣,而是一种…更深沉、更原始的咆哮的序曲。

我能清晰地感受到厚实、带着惊人热度的“臂膀”(是前爪吗?还是别的什么?梦里的一切都模糊不清)不容置疑地环绕住我,将我完全禁锢。粗硬的绒毛摩擦着我的皮肤,带来一阵战栗,分不清是恐惧还是…别的什么。

然后,一种难以言喻的、纯粹的力量感主导了一切。我像是漂浮在汹涌热浪中的一片叶子,完全失去了对自己身体的控制。耳边只剩下它沉重的呼吸、压抑的低吼,以及某种…规律的、仿佛要将我揉碎吞噬的律动。意识在抗拒与沉溺间撕扯,身体却在本能地感受着那股蛮横却又奇异地带着某种笨拙温柔(或许是错觉)的力量。

那感觉太过强烈,如同被温暖的野火席卷,每一寸肌肤都在燃烧,每一次冲击都让我几乎窒息,却又在窒息的边缘被某种更强大的存在感所充满。

不知过了多久,一声满足而疲惫的低吼仿佛穿透了梦境,一切猛地归于平静。

我惊喘着醒来,冷汗浸湿了睡衣。窗外已泛起鱼肚白。扭头看去,我的风速狗正趴在床脚,睡得安详,巨大的身体随着呼吸轻微起伏,绒毛在晨曦中泛着柔和的光泽,一如往常。

一切都和昨晚睡前一样。

然而,身体深处残留的酸软和异样的感觉,还有空气中似乎若有若无的那一丝…独特的、野性的气味,都让我无法确定,昨夜那令人心悸的经历,究竟只是一场过于真实的梦,还是…

我看着它忠诚而温顺的睡颜,内心却掀起了无法平息的波澜。那温暖的皮毛下,是否真的潜藏着某种我从未了解过的、更深沉、更狂野的灵魂?昨夜梦中那模糊而强大的身影,此刻正安然地躺在触手可及的地方。

那真的是梦吗?我不敢再想下去。

在遥远东方的群岛之国,矗立着一座名为“绯岳”的活火山。其山巅终年缠绕着硫磺色的烟云,山体则呈现出被无尽岁月火焰反复舔舐过的暗红,宛如巨兽凝固的血脉。山下的村庄,世世代代在其阴影与“恩赐”中共存,敬畏地称呼盘踞于火山心室的那位存在为——“狱炎之主”。

传说,那并非凡俗生灵,而是远古的神祇,抑或说是执掌毁灭与再生的鬼神。其形庞然,据说双翼展开足以遮蔽整片山谷,身躯覆盖着流动的熔岩鳞甲。每一次吐息,都带出灼热的星火与硫磺的气息,其核心蕴藏着远超凡间一切火焰的、源自大地深处的炽热。它沉睡于地壳之下,汲取着地核的能量。老人们说,整座绯岳便是它的巢穴,是它力量与存在的具现。

大多时候,绯岳只是静默地沉睡,山顶偶尔飘出一缕浓烟,如同巨兽满足而慵懒的鼻息。然而,每隔数十年乃至上百年,当狱炎之主积蓄的力量达到饱和,那股源自地心深处的狂暴能量再也无法抑制时,便是山民们最为恐惧,却又在内心深处,以一种扭曲的崇拜悄然期待的时刻。

他们将那足以毁天灭地的火山大喷发,视为狱炎之主力量的极致释放——一场撼动天地的、原始力量的**盛大倾泻**。

当那一天临近,大地首先会发出深沉而持续的呻吟,如同巨兽在极度亢奋的边缘,难以自抑的喉鸣。空气中弥漫着越来越浓烈的硫磺味,以及一种…令人心悸的、仿佛万物都被绷紧的寂静。

接着,毫无预兆地,山巅会被一股自内部爆发的、无可抗拒的力量彻底**掀开**!难以想象的、粘稠而赤红的熔岩洪流,如同狱炎之主积攒了百年的**炽热精髓**,以撕裂天穹、焚烧云霞的狂暴姿态,直冲九霄!火柱映照下,天地一片血色,如同创世之初的混沌景象。滚烫的岩浆,这**大地的血脉与怒火**,沿着山坡疯狂奔流,吞噬森林、岩石、一切阻碍之物,发出嘶嘶的、仿佛既痛苦又极度满足的咆哮。

与此同时,亿万吨火山灰被抛入苍穹,形成遮天蔽日的黑幕,随后如同**激情燃尽后的余烬**,纷纷扬扬地洒满大地,为世界披上一层灰色的死寂。空气中充满了硫磺和一切被焚烧殆尽的气味,那是狱炎之主释放其无边伟力后,留下的浓烈而持久的印记。整个世界都在这恐怖的、如同宇宙脉搏般的剧烈搏动中颤抖、呻吟。

山民们躲藏在世代相传、最为坚固的岩穴避难所里,感受着脚下如同心脏般狂跳的大地,聆听着那仿佛世界崩塌的轰鸣。他们恐惧颤抖,他们低声祈祷。然而,在敬畏与恐惧的背后,是对这股原始、狂暴、近乎灭世却又隐含**创生之力**的复杂情感。他们深知,当一切喧嚣落幕,那厚厚的、看似带来死亡的火山灰,将化作最肥沃的土壤,滋养出异常茁壮的新生命。这仿佛是狱炎之主在极致的暴力宣泄后,无意间播撒下的、带着毁灭气息的**生命之种**。

他们从不敢在喷发之时直视山巅,古老的传说告诫他们:直视神祇的“显圣时刻”,凡人的肉眼会被那过于强大的光与热灼瞎,灵魂甚至会被那原始的力量焚毁。他们只在一切平息之后,默默地走出避难所,清扫家园,在那被“恩泽”过的、尚有余温的土地上重新耕种。关于狱炎之主与绯岳喷发的、带着禁忌色彩的理解与记忆,便通过这些隐晦的传说和农耕的节律,一代又一代,无声地流传下去。

在群山深处,有一座古老的武馆,名为“不屈堂”。武馆的山门并非寻常木制,而是由两扇厚重的、不知何种岩石打造的石门构成,终年敞开,象征着武馆接纳天下求道者的胸怀,也透露着无需闭门亦无人敢犯的自信。

真正守护这山门的,并非门锁或机关,而是刻印在两扇石门内侧的守护神像。那并非传统的秦琼、敬德,而是两尊栩栩如生的熊形武者图腾。

左扇门上,是一尊毛色深沉近乎墨黑的熊师。它筋肉虬结,体态沉稳如山,摆出的是一种刚猛无俦、一击毙敌的架势。眼神锐利如刀,周身仿佛萦绕着一股凝练、霸道的暗劲,仅仅是图像,就透出一种“一拳定音”的绝对力量感。武馆的弟子们私下称其为“恶煞相”。

右扇门上,则是一尊毛色带着水墨般流淌感的青白熊师。它的姿态灵动飘逸,仿佛下一瞬就要化作一道水流,以连绵不绝的攻势淹没对手。眼神清澈而专注,带着一种洞悉一切破绽的智慧。虽然看似不如左侧那般威猛,但那流转不息的气韵,暗示着更为绵长和难以捉摸的杀伤力。弟子们称其为“流水相”。

这两尊熊师图腾,据说是武馆的开山祖师依据梦中所见的“武道之灵”亲手雕刻。它们不仅仅是装饰,馆内代代相传的说法是,这两位“门神”拥有灵性,能在黑夜或危难之时,显化出力量,震慑宵小,驱逐邪祟。

年轻的弟子阿健对此半信半疑,直到一个风雨交加的夜晚。那天,山洪欲发,狂风怒号,仿佛有无形的恶意在山林间聚集,试图侵袭这座远离尘嚣的武馆。老馆主端坐堂中,神色平静,只是偶尔瞥向山门方向。

阿健负责守夜,心中惴惴不安。他靠近山门,风雨透过敞开的门洞灌入,带来刺骨的寒意和一种…令人毛骨悚然的压迫感。就在他几乎要被恐惧吞噬时,他无意间看向了那两扇石门。

借着偶尔划破夜空的闪电光芒,他看到——或者说感觉到——那两尊熊师图腾仿佛活了过来!左侧的“恶煞相”,其墨色似乎更加深沉,那紧握的拳头周围的空气仿佛在扭曲,一股沉重如山的威压无声地扩散开来,将门外的风雨都压制得低沉了几分。右侧的“流水相”,其青白线条仿佛真的在流动,一股无形的气流以它为中心旋转,巧妙地将试图渗入的阴冷气息引向别处,消弭于无形。

没有惊天动地的打斗,没有震耳欲聋的咆哮。只有一种无声的对抗,一种基于纯粹“势”的较量。那门外的恶意,无论是来自自然界的狂暴,还是某种更深层次的负面能量,在这“一刚一柔”、“一暗一明”两股力量的镇守下,始终无法越过门槛半步。

当风雨渐歇,天色微明,阿健再次看向石门,那两尊熊师图腾又恢复了平日的静止模样,仿佛昨夜的一切只是他的幻觉。

...不对。

有什么东西...错了。脚下的尘土,不是落下,是...挣扎着想**离开**。像微小的、无声的尖叫。

眼角的光。是海。但海...在爬。银色的带子,被无形的手,从地平线那头,一点点,执拗地,向上拉扯。不是浪花,是整片、整片的水体,违背着一切道理,向着那片灰蒙蒙的、本应是天空的地方倾泻。水珠...不,是水柱,像倒放的瀑布,无声地升腾。

头晕。不是自己的晕眩,是世界在晕眩。重心...消失了?或者说,它去了...上面。

我的身体。轻。轻得像一片羽毛,却又被一种无形的、向上的重量吸附。头发,衣服的褶皱,都在向上飘扬,固执地指向那片越来越暗的天空。是的,暗下来了。

不是日食。太阳还在那里,一个遥远的、冷漠的、正在缩小的光点。但是光...光线本身,在它周围,被吞噬了。像墨水滴入清水,黑暗从某个中心点扩散,悄无声息地、贪婪地吞吃着色彩、温度、希望。

然后,看见了轮廓。

巨大。

无法理解的巨大。翅膀。不,那不是翅膀能形容的。更像是...空间的褶皱,是现实被撕裂后露出的、更深邃的黑暗本身。它们没有完全遮蔽那个缩小的太阳,但它们所及之处,光芒就熄灭了。不是被挡住,是被取消。一种...反光的存在。

引力在尖叫。或者,是我的灵魂在尖叫。向上,向上,一切都在向上坠落。房屋的碎片,树木的残骸,翻滚的岩石,还有那片仍在不断向上攀爬的、绝望的海洋。我们都在朝着那对幽暗的巨翼,朝着那光芒消逝的中心,朝着那个预言中被称为“破格”的时刻...陨落。

没有风。没有声音。只有一种越来越强烈的、向上的吸引,和一种从那巨大阴影中散发出的、冰冷到灵魂深处的...存在感。

它来了。

世界,正在被翻转。亚丽安娜用爱翻转世界

最后是我老公嘻嘻

原图在推特上面,等我修完慢慢更新

|  GameMale

GameMale